近日,Plant Communications以封面文章发表了河南大学宋纯鹏教授团队-邹长松教授课题组题为“Harnessing the acid growth theory to optimize apoplastic acidification for enhancing cotton fiber elongation”的研究论文。研究系统揭示了“酸生长理论”在棉花纤维细胞伸长过程中的作用机制,发现调控质外体酸化水平可有效提升纤维长度,为优质棉分子育种提供了新的理论依据和技术手段。

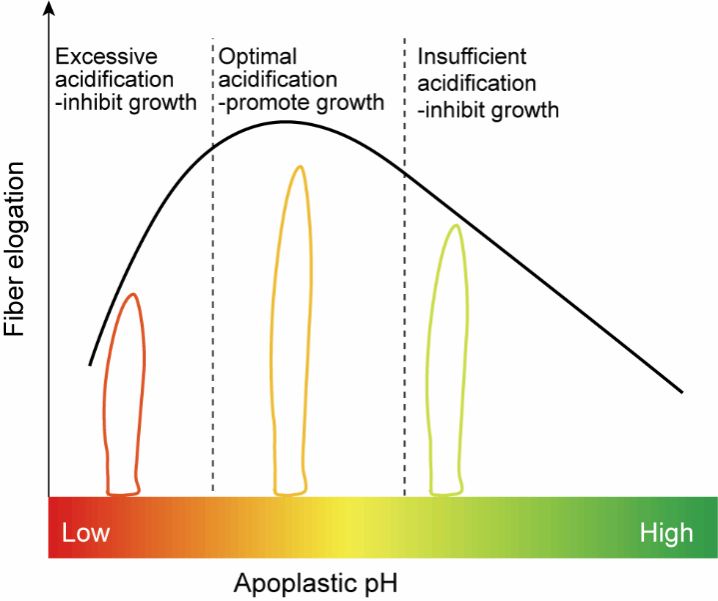

棉花是全球最重要的经济作物之一,其纤维是天然纺织工业的支柱,纤维长度作为纤维品质最重要的指标,决定纺纱质量和产品的经济价值。棉纤维是由胚珠表皮细胞突起形成的单细胞,可自然伸长至3~4厘米,其长径比可达1000-1500,是植物界最长的单细胞之一。长期以来,研究认为植物细胞的扩张依赖于膨压,而扩张速度则受到细胞壁延展性的限制。早在1970年代,Hager等提出“酸生长理论”(Acid Growth Theory),生长素通过激活质膜H⁺-ATP酶和扩展蛋白等细胞壁重塑酶,导致细胞壁松弛和溶质吸收,最终驱动细胞伸长。围绕棉纤维快速伸长是否遵循酸生长理论和通过调控该机制是否可改良棉纤维品质这两个科学问题,研究团队开展了系列研究。通过基因组学、生理学和遗传学分析发现,棉纤维细胞质外体酸化不足抑制了细胞壁的松弛,从而限制了纤维细胞伸长;值得注意的是,过度酸化同样抑制纤维生长,表明“最优酸化范围”是细胞伸长的必要条件,揭示了在棉花进化过程中酸生长对纤维发育发挥重要作用(图1)。以此为基础,通过对棉纤维细胞质外体酸化进行时空精准调控,可有效提高纤维伸长阶段的质外体酸化,实现了在不影响种子发育和其他农艺性状的前提下,显著提高棉纤维长度(增长3~4毫米)。

图1 质外体酸化调控棉纤维细胞伸长的作用机制

本研究首次利用棉纤维细胞探索并发展“酸生长理论”,深化了对质外体酸化与细胞伸长关系的认知。研究提出“最优质外体酸化范围”新概念,为理解植物细胞伸长调控提供了新视角。此外,为棉纤维品质改良提供新的理论基础和策略,也为苎麻、亚麻等纤维作物的育种改良提供理论参考,展现出“酸生长理论”在植物育种领域的广泛潜力。

本研究由棉花生物育种与综合利用全国重点实验室/河南大学生命科学学院邹长松教授、李志芳教授和宋纯鹏教授共同担任通讯作者,博士研究生李成、Roshan Zameer和刘雷迪为共同第一作者,中国农业科学院棉花研究所宋国立研究员为本研究提供了建设性指导。研究得到了国家重点研发计划项目(2024YFD1200305)、河南省研究生联合培养基地项目(YJS2024JD26)及中国农技协河南开封棉花科技小院的支持。

邹长松教授课题组长期致力于种质资源创新研究,聚焦棉花种子安全利用和重要农艺性状改良的关键问题展开科研攻关,依托国家级科研平台和棉花科技小院,创新推动有组织科研、高效益社会服务和高素质人才培养,在“解民生、治学问、育英才”中努力实现高质量发展,服务河南大学“双一流”建设。

全文链接:https://www.cell.com/plant-communications/fulltext/S2590-3462(25)00152-X